골디락스 효과(Goldilocks Effect)는 관찰자 또는 시스템이 정보나 환경의 자극, 조건, 자원 등의 요소에서 ‘너무 많지도 적지도 않고 적당한 수준’을 가장 선호한다는 인지적, 생물학적 현상이다. 이는 최적균형을 찾으려는 심리 및 진화적 메커니즘과 관련이 있다.

‘골디락스 효과’라는 용어는 영어 동화 “골디락스와 세 마리 곰(Goldilocks and the Three Bears)”에서 유래했다. 주인공 골디락스는 곰들이 만든 죽, 의자, 침대 중에서 너무 뜨겁거나 차갑거나, 너무 크거나 작거나, 너무 딱딱하거나 물렁한 것들을 거부하고 늘 ‘딱 알맞은(just right)’ 것을 선택한다. 이 이야기에서 ‘골디락스’는 유아적이고 직관적인 최적화를 설명하는 은유로 활용되며, 효과(effect)는 심리학과 생물학에서 개인 혹은 시스템이 지나치거나 부족한 자극보다는 중간 수준의 자극, 즉 최적 자극을 선호하는 경향을 포괄한다.

단어 분석 면에서 ‘Goldilocks’는 금발을 뜻하는 gold와 작은 딸을 뜻하는 애칭 lock의 합성이다. 영어 어휘로는 특별한 어원에서 발전된 것이 아니라 동화 속 인물에서 비롯된 고유명사에서 일반명사화 된 경우이다. 이 용어는 20세기 후반 심리학과 천문학, 경제학, 교육심리학 등 다양한 학문 영역에서 은유적 분석 개념으로 채택되었다. 한자문화권에서는 ‘적정균형(適正均衡)’이나 ‘절제효과(節制效果)’ 등으로 번역되며, 보통은 음역이 아닌 의미 번역과 개념 번역을 통해 수용된다.

골디락스 효과의 개념이 학문적으로 처음 체계화된 맥락은 천문학에서였다. 1970~80년대 천문학자들은 생명체 거주 가능성을 논의하면서 별과 행성 간의 거리 조건이 ‘너무 가깝지도 않고 너무 멀지도 않아’ 액체 상태의 물이 존재할 수 있는 조건, 즉 적정한 조건이 형성되는 지역을 ‘Goldilocks zone(골디락스 존)’이라 불렀다. 이후 이 개념은 유아의 인지 발달에 대한 연구, 소셜미디어 상의 주목 집중 메커니즘, 교육 콘텐츠 수준 조절, 심지어는 소비자의 구매결정에 이르기까지 다양한 분야에서 응용되었다. 특히 인지부하이론(cognitive load theory)과 정보처리단계 이론(information processing model)의 실증적 근거들을 통해 진화심리학 내에서도 중간자극 선호 효과가 입증되었다.

골디락스 효과의 대표적인 사례로는 인간 유아의 시각 주의집중 연구가 있다. Gergely and Csibra(2005)의 연구에 따르면, 아기들이 너무 단순하거나 잘 이해되지 않는 복잡한 자극보다는 중간 수준의 복잡성을 가진 시각 자극에 대해 더 오래 시선을 머문다는 결과가 제시되었다. 이는 교육 콘텐츠를 설계하거나 유아기 학습자료를 구성하는 데 있어 실제적인 지침을 제공하였다. 또 다른 사례는 온라인 콘텐츠 소모 패턴을 분석한 논문들에서도 확인되는데, 인간은 정보량이 많은 기사나 너무 짧은 정보보다는 ‘적절한 길이와 밀도의 콘텐츠’를 더 많이 소비하는 경향을 보인다.

최근 학술 논문 중 이를 잘 보여주는 예시로는 Kidd, C., Piantadosi, S.T., & Aslin, R.N.(2012). “The Goldilocks Effect: Human infants allocate attention to visual sequences that are neither too simple nor too complex”라는 제목의 연구가 있다(Developmental Science, 15(6), 1001–1011. https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2012.01172.x). 본 논문은 선천적인 인지적 메커니즘으로서 골디락스 효과를 실증적으로 입증한 대표 연구로, 유아들이 시각처리 과정에서 ‘최적의 복잡도’를 가진 이미지에 지속적인 관심을 보인다는 것을 보여주었다. 이는 인간의 정보 탐색과정이 진화적으로 ‘효율성’을 추구하면서도 지루하지 않도록 구성되어 있음을 보여주는 생물학적 단서로 해석된다.

최근 기사에서는 교육과 인공지능(AI), 사용자 인터페이스 디자인 등에서도 이 개념이 적극 활용되고 있다. 예를 들어, The Guardian(2023년 11월 4일자) 기사 “AI tutors strike the Goldilocks balance for personalized learning”에서는 AI 기반 개인 맞춤 학습이 지나치게 단순하거나 복잡한 문제보다는 학습자의 현재 역량에 ‘딱 맞는’ 문제를 제공함으로써 학습 효율을 최대화할 수 있다고 보도했다. 이는 adaptive learning system의 성능 향상과 학습자의 몰입 유지를 위한 중요한 실천 전략으로 언급되었다.

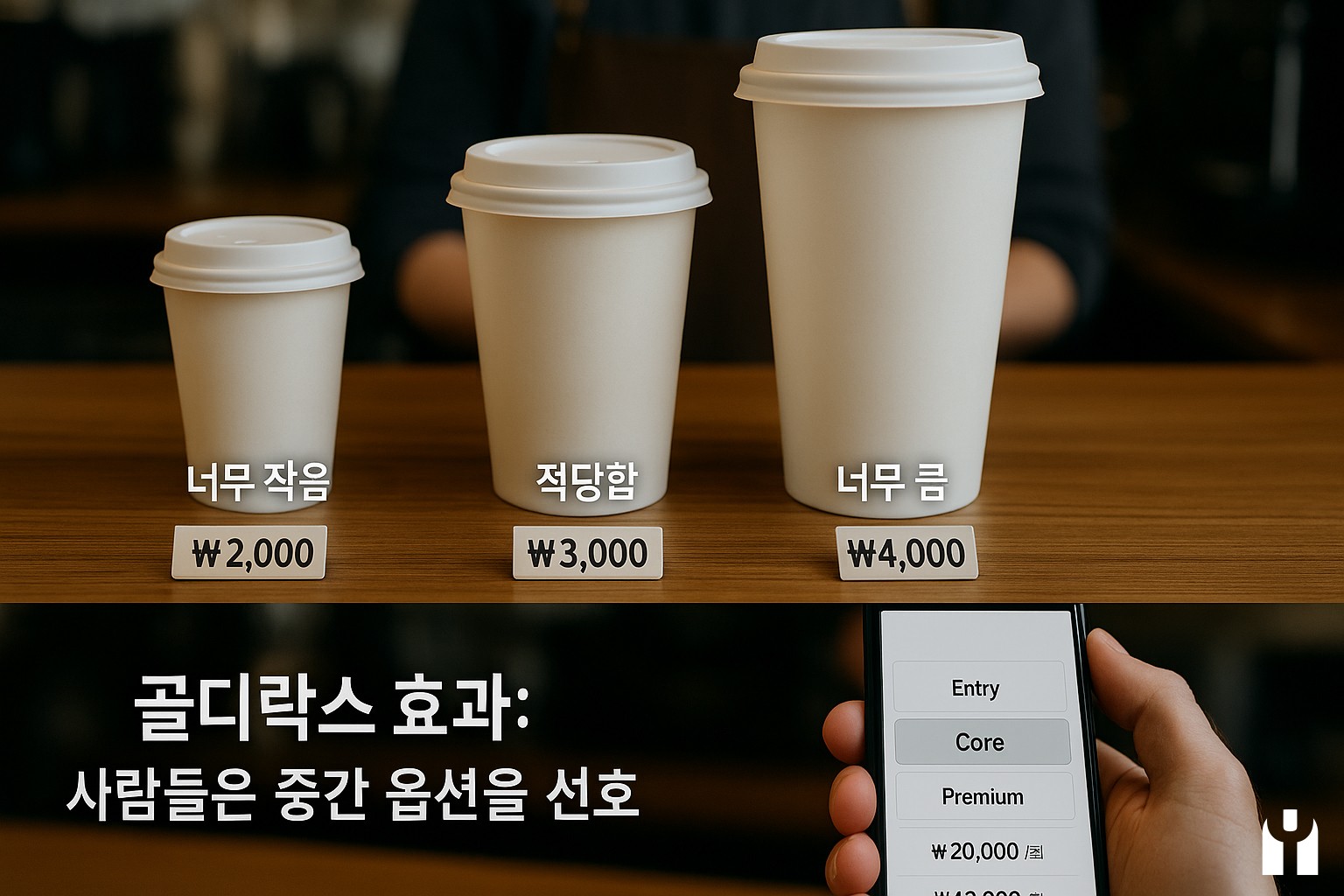

실용적 활용 면에서 골디락스 효과는 교육 콘텐츠 설계자, 마케팅 전략 수립자, UI/UX 디자이너에게 중요한 통찰을 제공한다. 학습자는 무엇이든 지나치게 쉽거나 어렵거나 하면 흥미를 잃는다. 소비자는 제품 정보가 너무 많거나 부족하면 의사결정을 유보하거나 회피한다. 이때 적절한 양과 난이도를 제공함으로써 지속적인 몰입과 흥미를 유도할 수 있다. 이는 게임 설계에서도 핵심 요소로 작용하며, 난이도 조절을 통해 최적의 몰입 상태인 플로우(flow)를 유도하는 메커니즘으로도 볼 수 있다.

종합적으로 볼 때, 골디락스 효과는 인간 인지 및 행동의 균형 추구 경향을 설명하는 강력한 이론적 도구이다. 현상학적 수준에서는 단순히 ‘중간이 좋다’는 직관적인 관찰로 여겨질 수 있지만, 실제로는 생물학적 진화, 정보처리 전략, 감각 피로 회피, 적응적 탐색이라는 복합적 요인들이 상호작용하여 최적화된 반응을 만들어낸다고 판단된다. 따라서 특정 자극이 왜 선호되는지, 효율적인 정보 디자인이 무엇인지, 학습 혹은 소통 전략이 어떠해야 하는지 등을 면밀히 탐구함에 있어서 골디락스 효과는 인간 중심 설계에 대한 중요한 학제적 통찰을 제공한다.

NEOP/X

NEOP/X