존 서얼의 논문 ‘Minds, brains, and programs’는 인공지능과 인간 의식의 본질에 관한 근본적 질문을 제기한다. 이 글은 서얼이 제안한 ‘중국어 방’ 사고 실험을 중심으로 논문의 핵심 주장을 요약하고, 현대 인공지능 연구 및 인지과학에 주는 시사점과 통찰을 분석한다. 서얼은 컴퓨터가 단순히 형식적 규칙에 따라 정보를 처리하는 것만으로는 인간의 이해나 의식을 재현할 수 없다고 주장하며, 이는 기계적 처리와 진정한 의미 이해 사이의 차이를 명확히 한다. 그의 분석은 인공지능이 단순한 데이터 처리 단계를 넘어선 ‘의미’와 ‘의식’의 문제를 어떻게 다루어야 하는지에 대한 깊은 성찰을 제공한다.

이 글은 앨런 튜링의 기계 지능 개념(Computing Machinery and Intelligence, 1950)에 대한 철학적 비판으로, 서얼은 인공지능이 단순히 기호 조작을 수행하는 프로그램일 뿐이며, 기계는 인간의 의식을 구현할 수 없다는 입장을 제시한다. 본문에서는 서얼의 중국어방 논증을 중심으로 논문의 주요 내용을 살펴보고, 인공지능 연구에 미친 영향을 분석하며, 현대 AI와 철학적 논의에 주는 시사점을 고찰한다. 또한 논문 내용의 정확한 이해를 위해 원문 인용과 번역을 포함한다. 본 글은 철학, 인공지능, 인지과학 분야에 관심 있는 마케팅 분석가가 실무에 적용할 만한 인사이트 도출에 중점을 둔다.

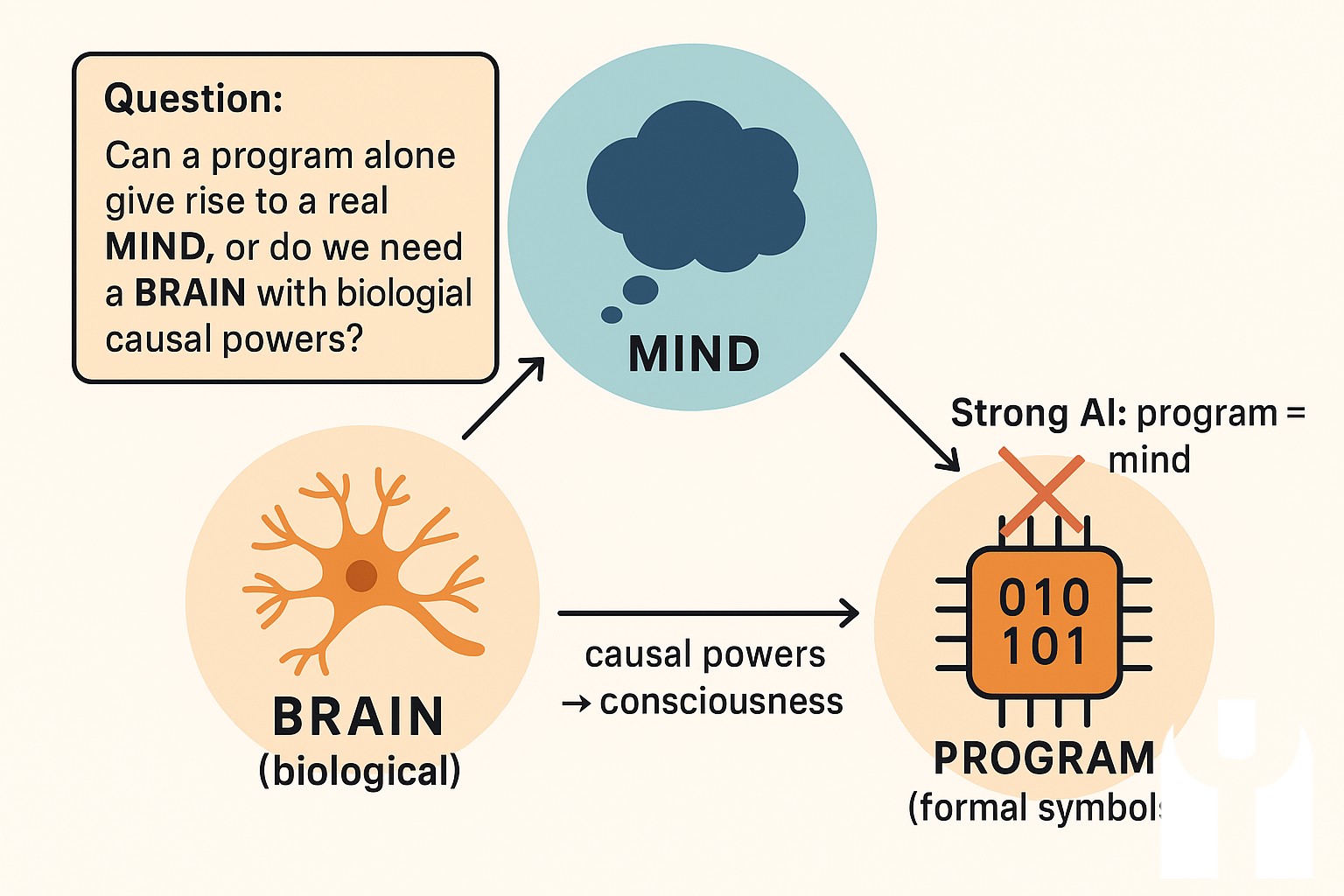

서얼의 중국어방 논증은 인간의 이해와 기계의 기호 처리 사이의 본질적 차이를 밝힌다. 원문에서 서얼은 “The mere manipulation of symbols, however cleverly, is not by itself a sufficient condition for the possession of a mind”라고 언급한다. 이를 번역하면 “기호를 아무리 영리하게 조작하더라도 그것만으로는 마음을 가진 조건으로 충분하지 않다”이다. 이 논증은 기계가 프로그램에 따라 입력된 기호를 조작하며 언어를 처리할 수 있지만, 그 과정에서 의미를 이해하거나 의식을 갖는 것은 불가능하다고 주장한다. 즉, 컴퓨터는 형식적 규칙에 기반한 기호 조작을 수행할 뿐이며, 진정한 의미 이해는 인간의 뇌 내부에서 일어나는 생물학적 과정에 의존한다는 것이다.

논문은 인공지능 연구에 대한 철학적 한계를 제시함으로써 인지과학과 철학계에 큰 반향을 일으켰다. 서얼의 주장은 전통적인 기호처리적 AI 접근법의 한계를 명확히 하며, 이후 인공지능이 단순한 계산 이상의 것을 포함해야 함을 시사한다. 특히, 심층 신경망과 같이 점차 발전하는 현대 AI 기술에 비추어 볼 때, 인간의 의식과 이해를 모방하는 것은 단순한 알고리즘 개발을 넘어선 문제임을 재확인하게 한다. 따라서 이 논문은 AI 개발에서 컴퓨터 과학적 접근뿐 아니라 철학적, 생물학적 관점 통합의 필요성을 강조한다.

먼저 서얼은 논문에서 ‘중국어 방’ 사고 실험을 통해 기계가 인간과 같은 의미 이해를 할 수 없음을 설명한다. 그는 “나는 중국어를 전혀 알지 못하지만, 중국어 규칙에 따라 적절히 조합된 답변을 만들어낼 수 있다. 그러나 나는 그 의미를 이해하지 못한다”라고 말하며(“I do not understand Chinese, but I can produce appropriate responses in Chinese by following rules.”), 이는 단순한 기호 조작이 의미 이해와 같지 않음을 강조한다. 이 실험은 컴퓨터 프로그램이 문자를 조작하는 것과 인간이 언어를 이해하는 과정이 근본적으로 다르다는 점을 부각시킨다.

다음으로, 서얼은 인간의 마음과 뇌의 관계를 탐구하며, 단순한 기계적 프로그램으로는 인간 의식의 본질을 구현할 수 없다고 주장한다. 그는 기계의 정보 처리 과정이 형식적 규칙에 의존하는 반면, 인간의 정신 활동은 의미와 의도를 포함하는 복합적 현상임을 지적한다. 이 점에서 서얼은 인공지능 개발에 있어 ‘약한 인공지능’과 ‘강한 인공지능’ 개념을 구분하는 데 중요한 이론적 근거를 제시한다.

또한 본문에서는 서얼의 주장이 현대 인공지능 연구에 던지는 시사점을 분석한다. 인공지능 기술이 빠르게 발전하는 현재에도, 서얼의 견해는 기계가 단순한 알고리즘을 넘어 ‘이해’와 ‘의식’을 갖추는 문제에 대한 근본적 의문을 남긴다. 이는 인공지능 윤리, 인간-기계 상호작용, 그리고 인지과학 연구 방향 설정에 중요한 영향을 미친다.

마지막으로, 서얼의 논문은 인공지능에 대한 과도한 기대를 조정하고, 인간의 인지적 특성을 깊이 이해하는 데 기여한다. 이러한 논의는 인공지능 시스템 설계 시 단순한 기능적 구현뿐 아니라 인간 중심적 접근법을 강조하는 계기를 마련한다.

결론적으로 이 글은 다음과 같은 실무적 시사점을 제안한다. 첫째, 인공지능 개발은 기계적 처리 능력 향상에만 집중하지 말고, 의미 이해와 의식 문제를 함께 고려해야 한다. 둘째, ‘중국어 방’ 사고 실험을 통해 기계와 인간의 근본적 차이를 인지하고, 이를 반영한 기술 설계가 필요하다. 셋째, 인공지능의 한계를 명확히 인식하여 과도한 기대와 오용을 방지해야 한다. 넷째, 인간과 기계의 상호작용에서 인간의 심리적, 인지적 특성을 존중하는 설계 원칙을 적용해야 한다. 다섯째, 인공지능 연구와 윤리 문제를 통합적으로 다루는 다학제적 접근이 요구된다.

참고문헌

Alan M. Turing, “Computing Machinery and Intelligence,” Mind 59(236): 433–460, 1950.

John R. Searle, “Minds, Brains, and Programs,” Behavioral and Brain Sciences 3(3): 417–457, 1980.

NEOP/X

NEOP/X