투명성(Transparency)이란 개인, 조직, 제도 등이 정보를 명확하고 진실되게 공개함으로써 이해당사자가 그 내용과 의도, 절차 및 결과를 이해하고 평가할 수 있게 하는 상태를 말한다. 이는 진실성과 신뢰성, 책임성을 기반으로 하여, 정보의 비대칭을 해소하고 정당성을 확보하게 한다.

‘투명성(Transparency)’이란 단어는 라틴어 transparere에서 유래하며, ‘trans(통과하여)’와 ‘parere(보이다)’의 결합으로 ‘관통하여 보이다’는 의미를 가진다. 영어사전에서는 이는 사물의 내부나 이면이 외부에서도 보일 수 있는 상태를 뜻하며, 비유적으로는 정직하게 모든 일을 숨김없이 드러낸다는 의미로 확장되었다. 한자로는 투명(透明)은 ‘투(通)’는 ‘통할 통’이며, ‘명(明)’은 ‘밝을 명’이다. 즉, 빛처럼 통과하여 명료하게 보이는 상태를 의미한다. 이러한 어원과 문자적 이해는 투명성이 단순히 보이는 것을 넘어서 진실성과 접근가능성이 함께 결합된 개념임을 보여준다.

역사적으로 투명성은 시민사회와 민주주의의 발전과 함께 진화해 왔다. 고대 아테네의 직접민주주의 체제에서는 공공의 결정 과정이 시민에게 공개 되었고, 중세 이후에는 교회 및 왕권의 전횡을 견제하며 투명성을 강화하려는 계몽주의적 움직임이 나타났다. 현대에 들어와서는 20세기 후반 냉전 종식과 함께 등장한 신자유주의와 정보화 사회 속에서 투명성의 중요성이 급격히 증가하였다. 특히 2000년대에 들어서면서 기업의 회계부정(예: 앤론 사태), 정부의 정보은폐로 인한 사회적 위기(예: 9.11 사태 이후 미국의 정보공유 논란) 등이 투명성 부족의 위험성을 부각시켰고, 전 세계적으로 정보공개법이 제정되는 계기가 되었다.

한편 인상적인 일화로 1986년 체르노빌 원전사고 당시, 소련 정부가 이를 투명하게 공개하지 않고 은폐한 결과, 수많은 인명 피해와 생태계 파괴를 초래했다. 또한, 2011년 일본 후쿠시마 원전사고 이후 일본 정부는 초기 대응에서 정보 은폐로 국제적 비난을 받았으며, 이후 IAEA 및 국제사회의 감시 속에서 정보의 공개가 확대됐다. 이러한 사건들은 투명성이 단순한 윤리적 가치가 아니라 생명과 안전, 국제 신뢰를 좌우하는 요소임을 방증한다.

실용적인 측면에서, 투명성은 공공 정책, 기업 경영, 데이터 공유, AI 알고리즘 설계 등 다양한 분야에서 중요한 지침이 된다. 예를 들어, AI 개발에서는 알고리즘이 왜 그러한 결론을 도출했는지를 일반 사용자도 이해할 수 있도록 설정함으로써 투명성을 확보하는 ‘설명가능한 인공지능(Explainable AI)‘ 패러다임이 등장하였다. 또한 ESG 경영에서도 투명한 회계 공개 및 비재무적 정보 보고가 투자자 신뢰 및 장기 성과에 중대한 영향을 미치고 있다. 특히 조직 내부 고발자 보호나 정부의 정보접근권 강화는 시민 참여와 책임 있는 거버넌스를 견인하는 실질적 장치로 작용한다.

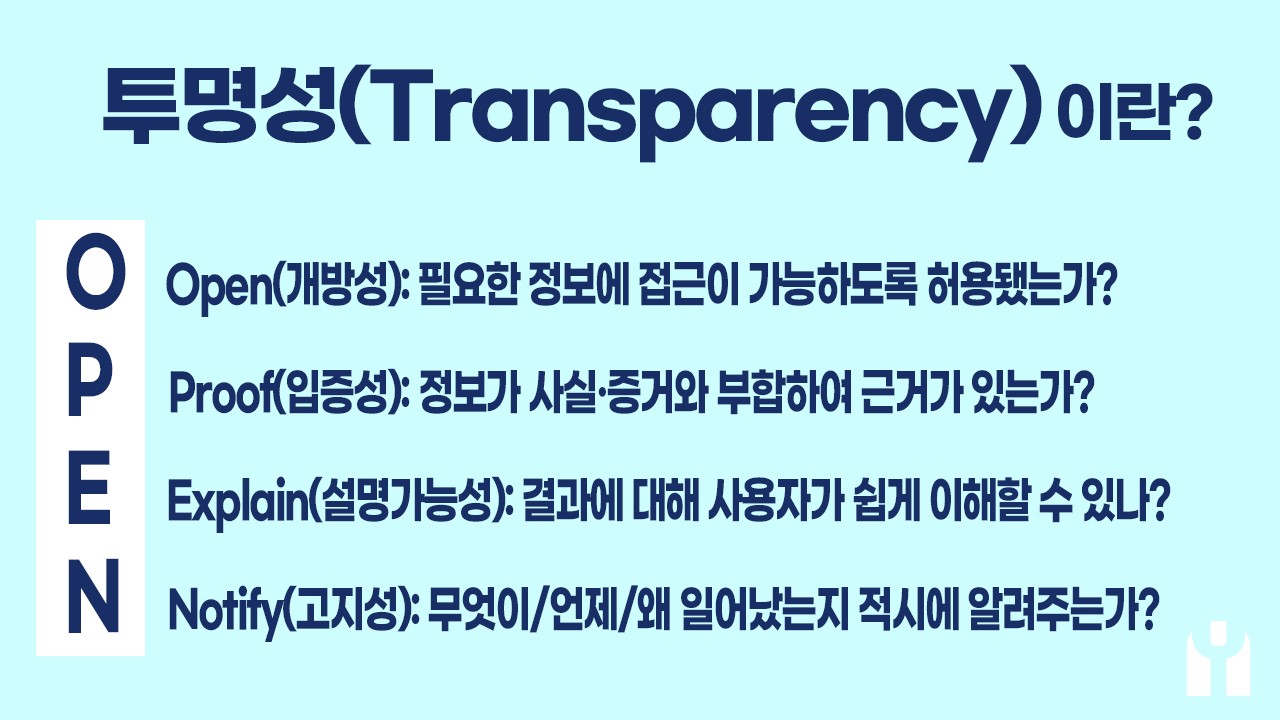

‘Open 개방성’ 측면에서 투명성은 정보를 독점하지 않고 누구나 접근할 수 있도록 하는 데 초점이 맞춰진다. 예컨대, 오픈데이터 포털(Dictionary of Open Government Data)은 정부의 각종 정책 데이터와 통계자료를 시민 및 연구자가 자유롭게 이용할 수 있도록 하여 참여민주주의를 활성화시킨다. 개방은 단순히 문을 여는 것이 아니라, 참여 주체가 스스로 판단하고 비판할 수 있는 권리를 인정하는 데서 출발한다.

‘Proof 입증가능성’에서 투명성은 사실의 준거성과 검증 가능성을 의미한다. 기업의 ESG 경영 지표나 국제기구의 평가보고서 등이 공개적으로 검토될 수 있도록 할 경우, 이러한 투명성은 기업과 정책 의사결정의 정당성을 뒷받침하게 된다. 입증가능성은 또한 거짓 정보로부터 사회를 보호하고 윤리적 책임성을 유지하는 기제로 작동한다.

‘Explain 설명가능성’은 특히 데이터 중심사회에서 핵심적이다. 알고리즘 기반의 정책 결정, 신용 평가, 의료 진단 등에서는 단순히 결과만 보여주는 것이 아니라, 그 과정을 설명하는 능력이 사용자의 신뢰로 직결된다. 이는 과학기술을 적용하는 모든 영역에서 민주적 통제를 강화하는 데 필요하다.

‘Notify 고지성’은 정보가 단순히 존재하는 것이 아니라 시의적절하고 명확하게 전달되는 과정을 강조한다. 예컨대, 정부가 위험 상황 시 공개 브리핑을 통해 시민에게 상황을 고지하는 것은 그 자체로 투명한 정책 수행이다. 고지성은 예방보다는 사후처리에 치중하는 행정부의 한계를 극복하고 신뢰 자산을 형성하는 데 매우 중요하다. 정보가 너무 늦게 공개되거나 오래된 상태의 데이터라면 아무리 공개되어 있어도 의미 없다. 적시성 있는 공개는 위기 상황에서 빠른 대응을 가능하게 하고, 공공의 의사결정에 시민이 참여할 수 있는 능력을 높인다. 이는 특히 팬데믹 관리, 기후위기 대응 등에서 극명하게 확인된다.

결론적으로 투명성은 단순한 정보 공개를 넘어 인간 중심의 판단과 참여를 가능하게 하는 제도적, 윤리적 기반이다. 이것은 정보의 개방성, 입증가능성, 설명 가능성, 고지성, 그리고 적시성과 결합되어야만 실제적인 기능을 다할 수 있으며, 이는 공공선과 신뢰, 결과 책임 구현의 주축이 된다. 특히 기술이 지배하는 현대사회에서는 이러한 다면적 투명성 메커니즘을 체계화해야 할 필요성이 크며, 이는 사회적 신뢰회복과 지속가능한 거버넌스를 위한 전략적 과제라 할 수 있다.

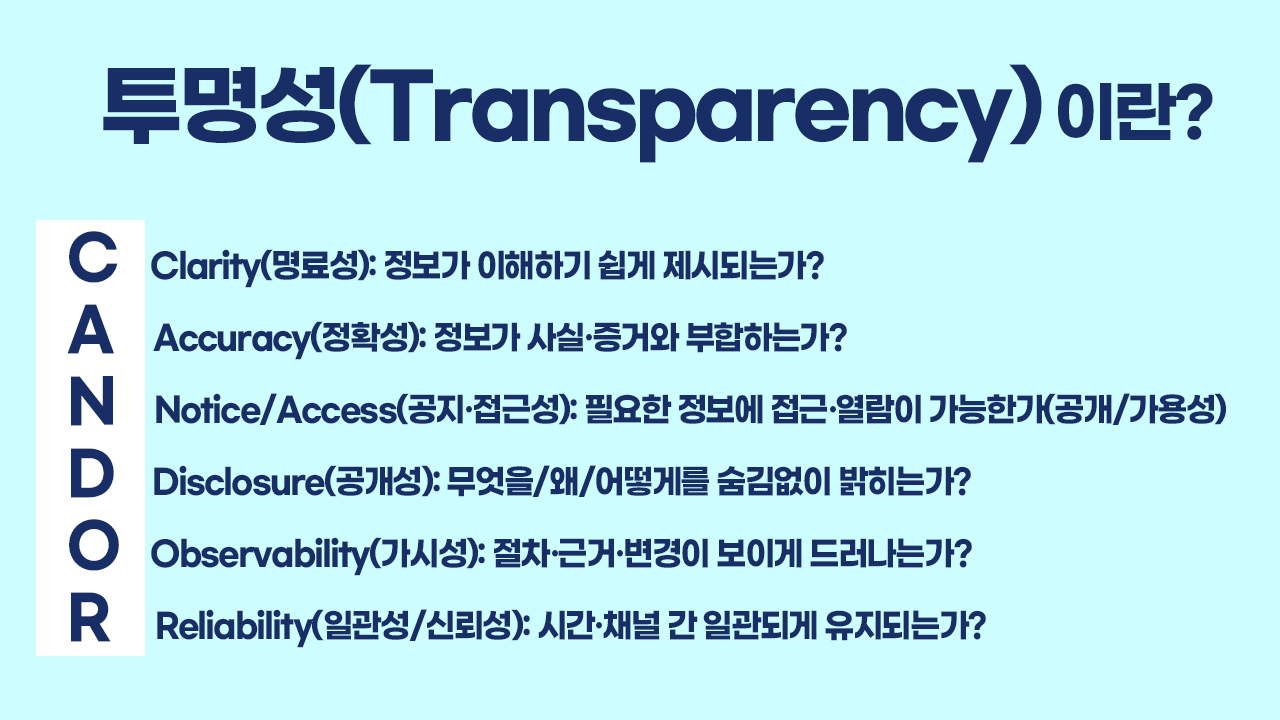

투명성의 개념을 설명하는 또 하나의 프레임으로는 CANDOR로 설명할 수 있다. ‘candor’는 솔직한을 뜻하는 단어로써 투명성은 열려있어야 하고, 솔직해야 한다는 의미다. 구체적으로 명료성, 정확성, 공지성, 공개성, 가시성, 일관성의 개념을 포함한다.

NEOP/X

NEOP/X